Essais

Ian Coller

Les Égyptiens de Bonaparte

-

Ian Coller

Traduit de l’anglais par Frédéric Joly

Coll. «NULL»

Alma

04/09/2014

386 p., 29 €

-

L'entretien par Jérémie Banel

Librairie Libertalia (Montreuil) -

Lu & conseillé par

2 libraire(s)- Christine Lechapt

- Bertrand Morizur de L'Arbre du Voyageur (Paris)

L'entretien par Jérémie Banel

Librairie Libertalia (Montreuil)

Septembre 1801, l’expédition d’Égypte s’achève en forme de fiasco. Mais ce ne sont pas seulement des soldats français qui sont rapatriés. On trouve aussi des partisans locaux de Bonaparte qui fuient leur pays. C’est leur histoire en France, largement méconnue, que dévoile Ian Coller.

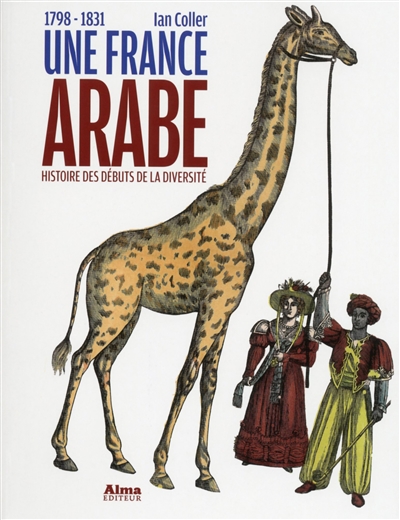

Fruit d’un travail documentaire largement inédit, Une France arabe nous plonge dans la vie de ces réfugiés venus d’Afrique du Nord et du Levant, partisans de Bonaparte et de la modernisation de l’Égypte, ou simples opportunistes contraints de se réfugier en France après la débâcle de l’expédition d’Égypte. Peu considérés par Bonaparte, ils devront lutter pour leur reconnaissance et, pendant trois décennies, constitueront la première expérience de diversité sur le sol français, de Marseille à Paris. À travers les destins singuliers de certains membres de cette communauté, c’est l’histoire de la constitution d’une identité que nous propose l’auteur, avec ses avancées et ses reculs, dans une France elle-même en pleine mutation. Une réflexion plus actuelle qu’il n’y paraît, pour laquelle l’auteur pioche dans des domaines variés. Le tout est servi par de très belles illustrations, issues à la fois de la peinture classique et des arts populaires. En plus de procurer un savoureux plaisir visuel, elles offrent un contrepoint utile au propos de l’auteur, dont la réflexion fera date.

Page — Vous êtes professeur à Melbourne. Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre parcours et nous dire comment vous en êtes venu à travailler sur ce sujet ?

Ian Coller — Pays d’immigration, l’Australie est aussi le foyer de la culture aborigène, la plus ancienne au monde. Mon ascendance est coloniale par la famille de mon père, implantée depuis des générations dans ce pays. Mais de l’autre côté, je suis « issu de l’immigration » : ma mère est arrivée du Pays de Galles en 1956. Après mon premier voyage au Moyen-Orient, j’ai commencé à étudier l’arabe et, en 2000, j’ai visité pour la première fois Paris où j’ai été frappé par la présence maghrébine. Pour me renseigner, je me suis rendu à l’Institut du Monde Arabe, sans trouver parmi les milliers de volumes de la bibliothèque un seul ouvrage qui soit véritablement consacré à cette présence. Il a fallu un troisième voyage pour que je décide de me lancer dans ce projet. Bloqué en Inde par les événements du 11 septembre 2001, j’ai été frappé par la tolérance qui caractérise le pays, tout en constatant qu’il s’y manifeste de violentes tensions ethniques et religieuses. De son côté, la France est considérée comme le pays des Droits de l’Homme, mais quel modèle d’humanité et de tolérance prône la République à l’égard des étrangers, tout spécialement ceux issus des anciennes colonies ? Je suis parti de l’idée d’écrire cette histoire. Au cours de mes recherches, j’ai découvert l’existence d’une implantation arabe plus ancienne, datant de l’expédition d’Égypte. Ainsi, partant de constats contemporains, j’ai abouti à une réflexion historique. L’existence d’une population arabe en France au début du XIXe siècle pose la question des Arabes en France, mais aussi la question d’une « France arabe ».

P. — Ce livre a donc pour origine le constat qu’une histoire restait à écrire. De quelles sources disposez-vous pour retracer la vie de ces « Égyptiens » ?

I. C. — J’ai consulté les rapports de police, les journaux, les archives des lieux de culte. Cette démarche m’a donné une vision intéressante mais trop dispersée des voyageurs, étudiants, diplomates et marchands qui passaient par Paris. C’est au château de Vincennes que j’ai trouvé un corpus de documents conséquent, celui des « réfugiés égyptiens », probablement jamais lus depuis leur déposition. Il s’agit de demandes de secours, d’actes d’état civil, de changement de lieu de résidence, mais aussi de lettres privées, dénonciations, conversions. Tous provenaient de démarches officielles, il manquait la voix singulière, intime, spécifique de tous ces gens. Enfin, j’ai découvert deux correspondances en arabe : l’une à la Bibliothèque de Genève, l’autre publiée par l’orientaliste Maximilian Habicht. Elles éclairent différemment cette « France arabe », qui apparaît alors comme une communauté propre, avec ses querelles, ses mœurs, ses modes particuliers d’entraide. J’ai aussi trouvé beaucoup d’images d’époque présentant des personnages vêtus « à l’orientale » dans des lieux publics, ainsi que des portraits et caricatures se référant aux « Égyptiens » ou aux « Mamelouks ». Il devenait possible de donner à cette population occultée une présence plus visible dans l’histoire.

Page — Parlons justement de cette communauté. Peut-on considérer, puisque ceux qui la composent sont issus d’origines diverses, que celle-ci ne se crée que grâce à l’exil ?

I. C. — La population qui arrive à Marseille en 1802 est en effet extrêmement hétérogène. Elle se compose d’une majorité de coptes qui ont suivi le Général Ya’qub. Quant aux musulmans qui ont choisi de s’allier à ce mouvement d’indépendance, il est bien trop tard pour eux pour faire machine arrière. Le groupe le plus important est celui des Grecs catholiques originaires de Syrie, du Liban et de Palestine, population très attachée à la langue et la culture arabe. Il y a aussi des Francs, ou Levantins de souche européenne, des Soudanais, surtout des femmes, issues de l’esclavage transsaharien, et de « vrais » Mamelouks recrutés dans les marchés aux esclaves plus lointains, de Circassie ou d’Arménie. Cette population hétéroclite se disperse assez vite dans Marseille, mais le gouvernement napoléonien les considère toujours comme « réfugiés égyptiens » et, dans les années 1806-1807, ils prennent conscience que, pour éviter la perte de leur statut, il faut s’organiser en tant que communauté. Ce sentiment communautaire devient encore plus perceptible après les violences du 25 juillet 1815 visant tous les « Égyptiens ».

Page — Dans une sorte de jeu de miroir, c’est aussi l’identité française qui se constitue. Voyez-vous dans cet épisode les origines, prolongées par la colonisation à venir, de la dichotomie si persistante qui oppose « français » et « arabe » ?

I. C. — En regardant l’histoire française dans ce miroir, on aperçoit bien l’historicité de cette dichotomie. Mais en même temps, on se rend compte qu’à certains moments, ces identités ne sont pas en contradiction : bien au contraire, elles sont connectées, mélangées, hybridées. C’est au début de la colonisation en 1830 qu’on voit la rupture entre ces deux catégories et l’émergence d’individus et partis qui aimeraient exacerber les conflits pour défendre leurs intérêts. Après la conquête d’Alger, le traité qui assurait le respect de la religion musulmane est abrogé afin de provoquer le conflit et d’ancrer l’occupation. Le duc de Rovigo s’empare de la principale mosquée d’Alger pour la convertir en cathédrale. En métropole également, on voit des personnages douteux se mettre en avant en invoquant leurs droits de « français » contre ces « arabes ». C’est une triste fin pour cette « France arabe » qui paraissait réellement possible au cours des années 1820, et le point de départ d’une longue prise de pouvoir colonial qui reste prégnante encore aujourd’hui. Néanmoins, cette « France arabe » est un précédent qui montre que la diversité a toujours fait partie de l’Histoire de France et qu’une France plurielle a toujours existé. Et existe toujours.